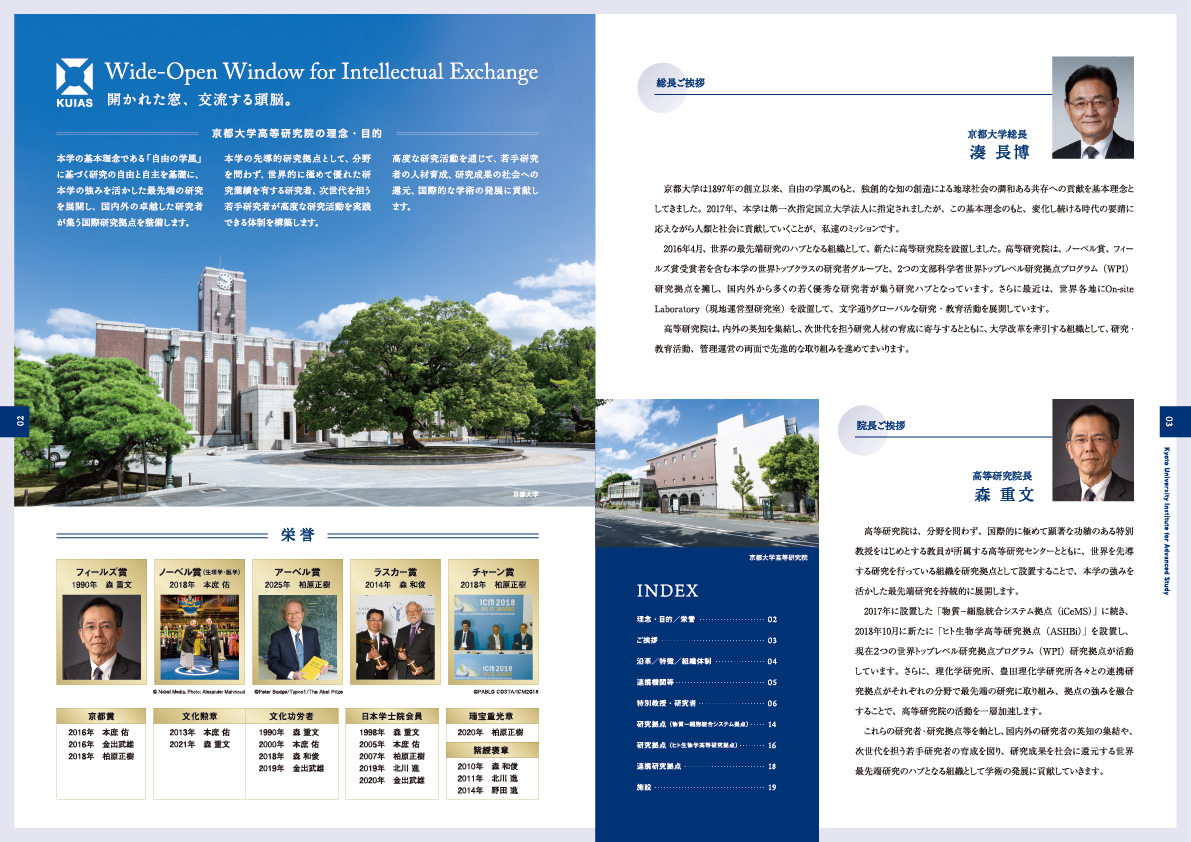

高等研究院の特徴・組織体制

高等研究院は、新たな枠組みに基づく先導的拠点となることから、以下のような特徴を持ちます。

総長の強いリーダーシップのもと、機動性の高い運営体制

学内の特区として、先駆的な組織制度を適用

● 世界をリードする優秀な人材が、従来の定年制度にとらわれず研究活動を継続できる

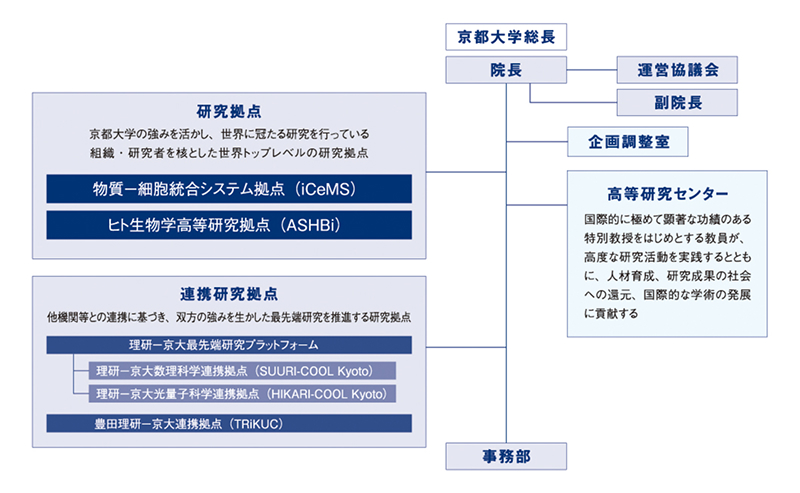

組織体制

高等研究院は、国際的な最先端研究を展開する国際研究拠点としての役割・機能を担います。

高等研究センター

国際的に極めて顕著な功績のある特別教授をはじめとする教員が、高度な研究活動を実践するとともに、人材育成、研究成果の社会への還元、国際的な学術の発展に貢献します。

研究拠点

物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)

「世界トップレベル研究拠点プログラム」を継承し、物質科学と細胞科学を統合した新たな学問領域の創出を目指すための研究拠点です。

ヒト生物学高等研究拠点(ASHBi)

「世界トップレベル研究拠点プログラム」を実施し、多分野融合研究によりヒトの設計原理を解明して新しい生命科学及び医学の基盤を形成することを目指すための研究拠点です。

連携研究拠点

理研-京大最先端研究プラットフォーム

最先端研究プラットフォームにおいては、本学と理化学研究所とが組織対組織の協働により、それぞれの強みを生かして研究組織や分野の壁を越えた研究を実施し、世界最先端研究の展開、新たな研究領域の開拓、それらを担う次世代人材の育成を目指します。

理研一京大数理科学連携拠点(SUURI-COOL Kyoto)

理化学研究所との連携における最初の拠点として2017年に設置されました。「数理」を軸とする分野横断的手法により、宇宙・物質・生命の解明や、社会における基本問題の解決を図ります。理学研究科(数理科学人材育成)、高等研究院(数理科学)、総合生存学館(社会科学)、数理解析研究所(数学)、基礎物理学研究所(理論物理学)と、様々な形態にて研究者交流、共同研究及び若手育成を行っています。

理研-京大光量子科学連携拠点 (HIKARI-COOL Kyoto)

理化学研究所と京都大学の連携組織である京都大学高等研究院「理研-京大最先端研究プラットフォーム」に、基礎物理学の諸問題の解決を行うと共に、新たな光量子科学の価値の創出を行うために設立されました。本拠点では、超精密光源や量子光源などの量子エレクトロニクス技術の開発、量子センシングや高感度イメージングなどの高度な観測手法の開拓、ワイドバンドギャップ半導体などの次世代半導体の光物性探索などを進めるとともに、次世代の研究人材の育成を共同で進めます。

豊田理研-京大連携拠点(TRiKUC)

本連携研究拠点では、先端的超伝導物質等に関する共同研究を実施します。基礎学理の進展に貢献するとともに、次世代を担う研究人材の育成、国内外の卓越した研究者の頭脳循環につなげ、その研究による成果を社会へ還元する拠点として機能することを目指します。

シンボルマークの趣意

高等研究院は次の2つの特徴を持つものです。

1. 卓越した研究者が集まり、高いレベルの研究を行う

2. 学内外の関連部署をつなげるハブとなる

この特徴を表すモチーフとして「窓」を選びました。

このシンボルマークを出発点にして、高等研究院が世界レベルで活躍する研究者の拠点となることを願っています。

※このシンボルマークは次世代研究創成ユニットURAの小野英理氏による原案と、グラフィックデザイナーの奥村昭夫氏とのコラボレーションから生まれました。